夏休み特集|初心者向け入門シリーズ Vol.2(第1回)

抗体って何?がんを狙い撃つ夢の治療薬「ADC」の誕生前夜

こんにちは、Morningglorysciencesの夏休み特集「初心者向け入門シリーズ」第2弾がスタートしました。

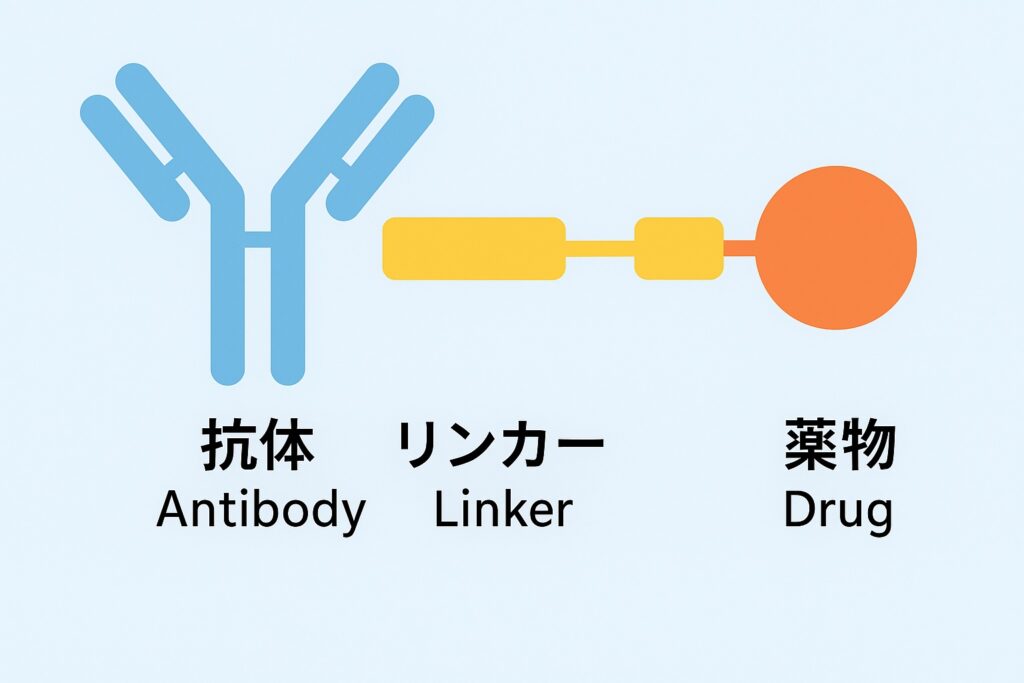

今回のテーマは、がん治療の最前線を担う注目の新技術 「ADC(抗体薬物複合体)」。

でもその前に、そもそも「抗体」って何か知っていますか?

このシリーズ第1回では、抗体の基礎から抗体医薬の始まり、ADCの登場までの物語をやさしく解説します。

抗体とは?体内の「セキュリティガード」

抗体とは、体内に入ってきた異物(ウイルス、細菌、がん細胞など)を見つけて攻撃の目印をつける、免疫システムの中心的なタンパク質です。

私たちの体は、B細胞という免疫細胞が抗体を作り、異物にピッタリ合う「鍵と鍵穴」のような仕組みで、病原体をピンポイントで見つけます。

この性質を応用してできたのが、「抗体医薬品」です。

抗体医薬のはじまり――モノクローナル抗体の登場

抗体医薬の始まりは1975年、イギリスのケーラーとミルスタインによってモノクローナル抗体技術が開発されたことにあります。

これにより、ひとつの抗原だけに結合する高精度な抗体を大量に作ることが可能になり、標的治療の扉が開きました。

1990年代には、がん細胞を狙う抗体医薬(例:リツキシマブ、トラスツズマブ)が実用化され、「抗体=狙って効く」治療法として注目されるようになります。

しかし、抗体だけでは「完全な武器」ではなかった

抗体はターゲットに結合する「ミサイルの誘導装置」のような存在ですが、単体ではがん細胞を直接壊す力は弱いのです。

そこで生まれた発想が、「抗体に強力な薬をくっつけて、がん細胞にだけ薬を届ける」という考え方。

これがADC(Antibody-Drug Conjugate:抗体薬物複合体)の原点です。

ADC誕生前夜――毒性と選択性のはざまで

初期のADC研究は1980年代に始まりましたが、技術的な課題が山積していました。

- 毒性の高すぎる薬が正常細胞も傷つける

- 薬が途中で漏れ出す(リンカーの問題)

- がん細胞に届いても薬がうまく放出されない

それでも研究者たちは諦めず、抗体・薬物・リンカーの改良を続け、「がんだけを狙い撃ちする兵器」としてADC技術は進化していきました。

まとめ:ADCの物語はここから始まる

- 抗体は体内の「異物認識システム」。その正確さを応用して生まれたのが抗体医薬。

- 抗体単独では限界があったため、薬を搭載したADCという概念が誕生。

- 次回はADCの構造や世代の違い、技術的進化について詳しく解説します。

🧭 次回予告|Vol.2(第2回):「ADCとは?技術の仕組みと進化の歴史をやさしく解説」

※明日公開予定です。

▶ 過去記事:「2025年 治療薬トレンド」もあわせてどうぞ。

▶ 他の「初心者向け入門シリーズ」もあわせてどうぞ。

コメント