「学歴が高いとボケにくい」——よく聞くフレーズですが、科学的にはもう少し丁寧な理解が必要です。本稿では、33カ国・十数万人規模の長期追跡から導かれた最新知見を、一般の読者向けにわかりやすく解説します。

要点まとめ

- 学歴が高いほど記憶テストの水準(スタート地点)は高い傾向。

- しかし年齢に伴う低下の速さ(傾き)はほぼ同じ=学歴が「老化スピード」を大きく変える証拠は弱い。

- 幼少期〜若年期の環境や個人差が、学歴と脳の両方に効いている可能性が高い。

1. よくある思い込みをほどく(Myth vs Fact)

Myth(誤解)

- 「高学歴=脳の老化が遅い」

- 「大学に行けば認知症は防げる」

Fact(事実)

- 学歴が高い人は水準が高いが、下がり方はほぼ同じ。

- 教育は大切。ただし決め手は生活習慣・健康管理・社会参加の積み重ね。

コラム:「脳のリザーブ」とは、同じダメージでも症状が出にくい“クッション”のこと。今回の再検証では、学歴がそのクッションを強くする明瞭な証拠は見つからずという結論でした。

2. 研究は何をどう調べた?(むずかしい話は抜きで)

- 対象:世界33カ国の50歳以上、延べ十数万人の縦断データ(記憶テスト)。一部ではMRIで脳の体積変化も追跡。

- 測ったこと:記憶スコアの経年変化(下がり方)と、学歴との関係。

- 読み解くコツ:「水準が高い」と「下がり方が遅い」は別物。さらに、テストに慣れて点が上がる再検査効果も統計で補正したうえで結論を出しています。

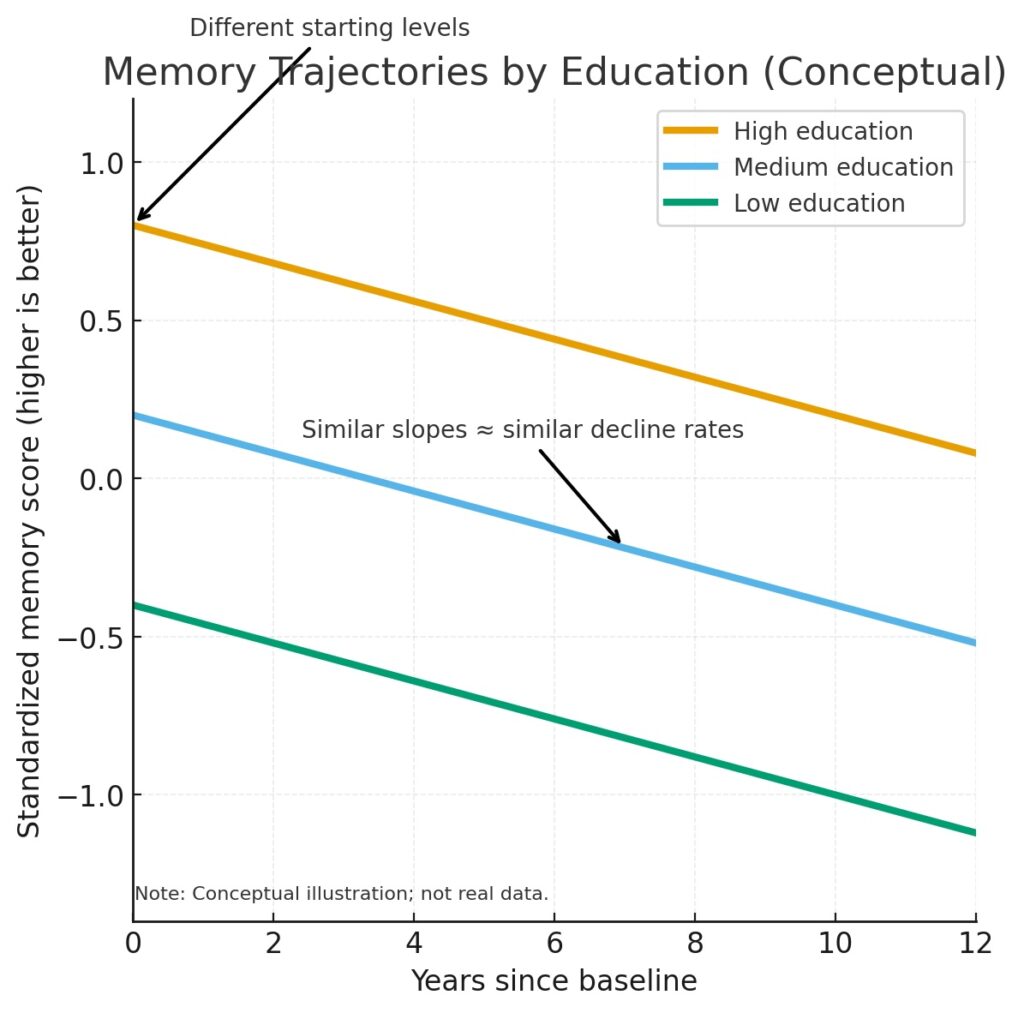

3. ひと目でわかる結論(図解)

凡例・軸・注釈の内容

- 凡例:高学歴/中学歴/低学歴(EN: High/Medium/Low education)

- Y軸:標準化記憶スコア(高いほど良い)

- X軸:ベースラインからの経過年数

- 注釈1:「スタート地点は異なる(水準差)」

- 注釈2:「傾き ≈ 同じ(低下速度はほぼ同じ)」

3本の線はほぼ平行=低下の速さ(傾き)が学歴で大きく変わらない。

線の上下の間隔=ベースライン水準の違い(高学歴ほど初期スコアが高い)。

4. なぜ「学歴=老化予防の決め手」とは言い切れないのか

学歴と認知・脳構造の関連には、もともとの個人差や幼少期の環境(栄養、健康状態、学習刺激、家庭・地域の支援など)が影響します。つまり、教育年数そのものが加齢に伴う低下速度を変えるとは限りません。とはいえ教育は無意味ではなく、生涯収入、健康リテラシー、情報アクセス、社会関係資本などに広く恩恵が及びやすい点は重要です。

5. では、老化を遅らせるには何をすべき?(今日からできる現実解)

- 運動:週合計150分の有酸素+週2回の筋トレを目安。短時間でも頻度を重視。

- 睡眠:7〜8時間。就寝90分前の入浴や朝の光で体内時計を整える。

- 食:地中海型を意識。超加工食品は控えめに。お酒は少なめ。

- 社会・知的活動:人と会話する、新しい趣味・学びに挑戦。語学、楽器、ダンス、プログラミングなど新規性と継続が鍵。

- メディカルケア:高血圧・糖尿病・難聴など可変リスクの管理は最優先。

ミニチェックリスト

- 今週の運動、合計150分を超えた?

- 就寝・起床はおおむね一定?

- 今週、新しい人と話した/新しいことを学んだ?

- 耳の聞こえ(難聴リスク)を最近チェックした?

6. よくある疑問

Q. 「高学歴だと認知症にならない」はウソ?

A. ウソではありませんが過大評価です。なりにくい傾向はあっても、決め手ではありません。 Q. 大人の学び直しは意味がありますか?

A. あります。学位の有無より、新規性の高い学習を続けることが重要。日々の習慣が脳に効きます。 Q. 子どもの教育は重要ではないの?

A. 逆にとても重要です。早い時期の環境は将来の認知にも影響します。学びの土台づくりを大切に。

7. まとめ(Takeaways)

- 教育は認知の水準を押し上げるが、老化の速度は変えにくい。

- 実践のポイントは「早く・広く・長く」。生活・医療・社会参加をセットで。

- まずは10分の散歩、耳のチェック、誰かへの電話から。

8. 参考情報

- 元論文:教育と認知低下・脳加齢の関係を多国縦断で再検証した研究(Reevaluating the Role of Education in Cognitive Decline and Brain Aging: Insights from Large-Scale Longitudinal Cohorts across 33 Countries)Jan 29, 2025, medRxiv.

- 一般向けリソース:認知症予防ガイド/難聴対策/運動・睡眠の実践ガイドなど。

編集:Morningglorysciences チーム|本記事は一般的な情報提供を目的としており、医療行為の代替にはなりません。

コメント