何が壊れている?— ヒト研究で読む食欲・代謝・脂肪・筋

第4部は「舞台裏」。マウスだけでなくヒトのデータを手がかりに、食欲中枢・全身代謝・脂肪・骨格筋で何が起きているのかを、臨床像とつなげて解説します。第3部のフェノタイプ(脂肪先行/筋先行/混合)を、機序の側から読み解き直します。

やさしい要約(3点)

- 食欲のブレーキ(GDF15–GFRALなど)+炎症が、摂食低下と代謝シフトを同時に進める。

- 代謝の傾き(糖新生↑・インスリン抵抗性↑・ミト機能↓)が、合成<分解のネット効果を生む。

- 脂肪のリポリシスと筋の蛋白分解の相互強化が、体組成の崩れと機能低下を加速する。

1) 食欲中枢:なぜ「食べられない」のか

ヒトでは、血中バイオマーカーとしてGDF15(MIC-1)が高く、延髄領域のGFRAL受容体系を介して食欲抑制・悪心傾向を起こす所見が積み重なっています。視床下部のメラノコルチン系(POMC/AgRPバランス)の乱れ、炎症性サイトカイン(IL-6、TNF-α)による神経炎症、レプチン抵抗性やグレリン低反応も示唆されます。

- 臨床のつながり:食欲・吐き気スコアが悪い群ほど体脂肪(SAT/VAT)低下が先行しがち。

- 試験仮説:GDF15高値+食欲低下優位群で、抗GDF15や悪心対策強化が有効に働く可能性。

2) 全身代謝:燃料の向きが変わる

肝の糖新生亢進、骨格筋・脂肪でのインスリン抵抗性、そして安静時エネルギー消費の上昇(一部)というヒト所見が報告されています。安定同位体トレーサーやPET/CTでは、肝グルコース産生↑、末梢グルコース取り込み↓、脂肪酸動員↑が観察され、ミトコンドリアの効率低下(膜電位↓・ROS↑)が合成側を押し下げます。

臨床のつながり:空腹時血糖やHOMA-IRの上昇が、筋量低下・倦怠と連動するケース。栄養だけで押し返しにくい背景です。

3) 脂肪組織:リポリシスが先に走る

ヒトの皮下脂肪・内臓脂肪では、ATGL/HSL経路によるリポリシスが方進し、循環遊離脂肪酸が上がります。ブラウニング(白色脂肪の褐色化)はヒトでは一定せず、むしろ「量の喪失」が主要因であることが多い印象です。カテコールアミンや炎症の持続が、この動員を駆動します。

- 臨床のつながり:CTでSAT/VATが先行して落ちる患者は、食欲スコア悪化・悪心を伴うことが多い。

- 介入示唆:悪心対策+エネルギー補充(食事設計・経口補助)を優先し、消費>供給の差を早期に詰める。

4) 骨格筋:分解が勝ち、合成が負ける

生検や循環指標から、筋ではユビキチン–プロテアソーム(MuRF1/Atrogin-1)やオートファジーの上昇が観察され、対してmTORC1経路は炎症・エネルギー不足で抑制されがち。ミト機能低下(複合体活性↓・PGC-1α低下)やナノ損傷の修復遅延、神経筋接合部の脆弱化も示唆されます。

臨床のつながり:CTでのSKM低下+筋放射減弱は、立ち上がりや階段の悪化に直結。

介入示唆:レジスタンス運動+蛋白強化(EAA/ロイシン)で「合成側」を底上げ。疼痛・睡眠・低活動を同時に是正。

5) 腸・肝・腫瘍とのクロストーク

- 腸内環境:腸管バリア低下・微生物叢変化→LPS経由の全身炎症がIL-6上昇とリンク。

- 肝:腫瘍負荷や炎症で糖新生↑、脂質代謝の再配線→末梢の燃料不足を増幅。

- 腫瘍由来因子:サイトカイン、エクソソーム、場合により古典的PIF様活性の報告も(ヒトでの再現性は限定的)。

6) バイオマーカー:だれが「どの型」なのか

現場で使える候補として、CRP/IL-6、GDF15、アルブミン、レプチン/アディポネクチン比、インスリン感受性指標などの組み合わせが検討されています。これらをCT体組成・機能・PROと束ね、食欲抑制優位/炎症優位/代謝抵抗性優位などの表現型クラスターに落とし込むのが次の一歩です。

7) フェノタイプと機序を結ぶ「対応表」(実務版)

脂肪先行型

- GDF15高値/食欲スコア低い

- SAT/VAT先行低下

- 第一手:悪心・食欲対策+エネルギー密度アップ、経口補助導入

筋先行型

- 炎症・インスリン抵抗性寄り

- SKM低下・筋放射減弱

- 第一手:レジスタンス運動+蛋白強化、疼痛・睡眠是正、必要時は薬物併用

混合型

- CRP/IL-6高く倦怠強い

- 脂肪・筋が同時に下がる

- 第一手:多職種で同時多発、症状緩和と栄養・運動を“先に回す”

※薬物は第5部で整理。ここでは「どの機序に当たるか」を意思決定の入口に。

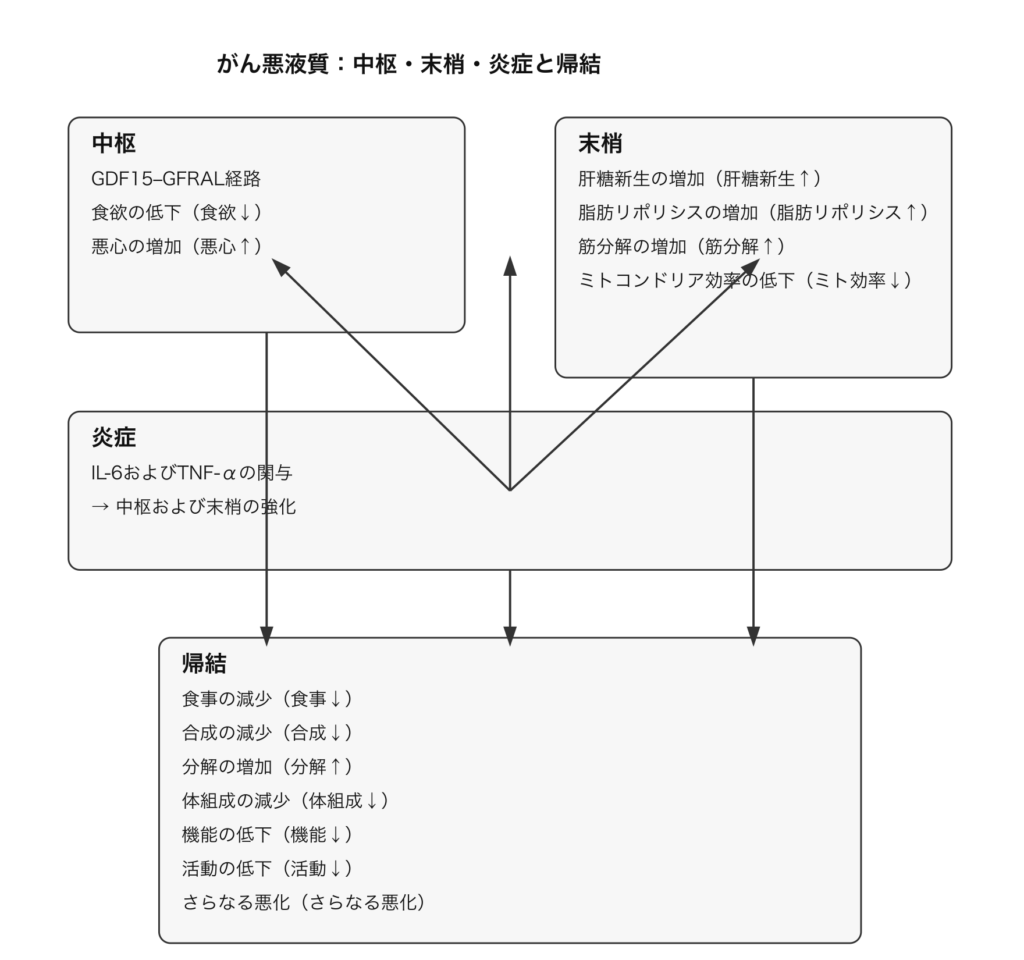

8) 図で理解する「悪液質の因果ループ」

- 中枢:GDF15–GFRAL → 食欲↓/悪心↑

- 末梢:肝糖新生↑・脂肪リポリシス↑・筋分解↑・ミト効率↓

- 炎症:IL-6/TNF-α → 中枢・末梢を強化

- 帰結:食事↓+合成↓+分解↑ → 体組成↓ → 機能↓ → 活動↓ → さらなる悪化

このループ上のどこを止めるかが介入設計の肝です。

私の考察

「体重減少」という結果を追うより、フェノタイプ×機序を早く同定するほうが有利です。例えばGDF15高値・食欲スコア低下・SAT/VAT先行低下の組み合わせは、中枢ドライバー優位を示唆し、悪心対策・エネルギー補充を“先に回す”意味が大きい。一方、CRP/インスリン抵抗性が前面に出てSKMが先に落ちるなら、炎症・代謝軸への介入(疼痛・睡眠・活動度の是正を含む)が優先です。ヒトの所見を軸に、「どの歯車を止めるか」を素早く決める——それが現実的な勝ち筋です。

次回予告

第5部は「今日からできる対処— 栄養×運動×抗炎症+既存薬のリアル」。外来ワークフロー、食事・運動の処方、アナモレリンやオランザピン等の使いどころを、実装目線でまとめます。

編集:Morningglorysciences

関連記事

コメント